もうMac mini 2018年モデルを購入してから1年経ったんですね。この1年間はあっという間でした。

時間が過ぎるのもあっという間に感じていましたが、Mac miniを使っていく上で、もう1つあっという間だったことがあります。

「容量」です。これはもう、パソコンもスマホも使う中で永久的に残る課題です。特に最近はParrarels Desktopを購入して仮想でWindows10を動かしたりしているので、余計に容量を消費するようにもなりました。あと、膨れ上がり続ける写真のライブラリも問題です。

こうした、出来ればNASではなくMac本体に置いておきたいファイルというものの容量が増えてくる以上、ストレージの容量を増やすしか方法はありません。不要な写真を1枚1枚チェックして消す時間はありませんし、コスパは悪すぎます。しかも最近のMacはストレージはマザーボードに直付けされているので自分で分解交換も出来ません。

というわけで今回は、なんとかUSB-Cで速いストレージを増設できないかという考えでSSDを購入してみました。参考になれば幸いです。

NVMeのSSD + 外付けケース

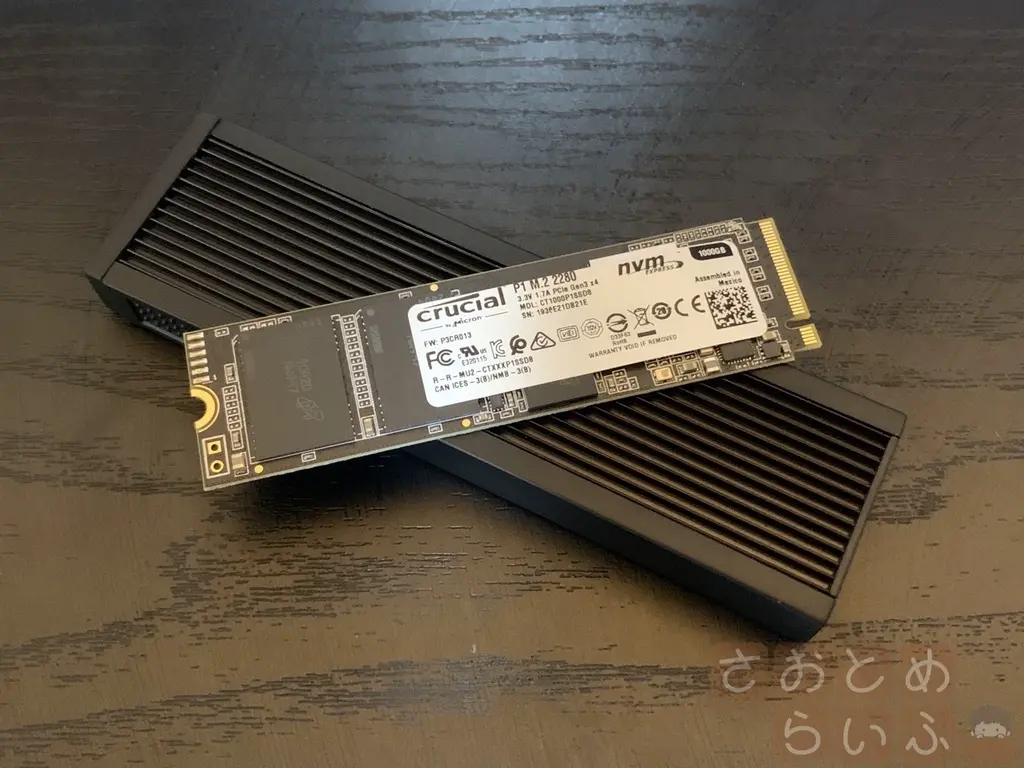

今回購入したのはCrucial製のSSDと、外付けケース、ケーブルです。詳しい型番はこちらです。

Crucial SSD M.2 1000GB P1

<p>

</p>

<div class="kaerebalink-powered-date">

posted with <a href="http://jun3010.me/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">ポチポチ</a>

</div>

</div>

<div class="kaerebalink-link1">

<div class="shoplinkamazon">

<a href="https://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Crucial SSD M.2 1000GB&tag=jun3010me-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a>

</div>

<div class="shoplinkrakuten">

<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/10ef1d94.c90f9829.10ef1d95.53606a39/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FCrucial SSD M.2 1000GB%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天市場</a>

</div>

<div class="shoplinkyahoo">

<a href="https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3040825&pid=884909937&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DCrucial SSD M.2 1000GB;vcptn=kaereba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yahooショッピング<figure><img decoding="async" loading="lazy" style="display: none !important;" src="//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3040825&pid=884909937" width="1" height="1" border="0" /></figure></a>

</div>

</div>

</div>

<div class="booklink-footer">

</div>

Crucial製SSDのM.2(NVMe)タイプです。容量は1000GBで、P1シリーズを買いました。速度的には「SeqRead2000MB/s SeqWrite1700MB/s」と、他社の速いSSDを比べるとやや速度が落ちますが、そこは次に紹介する外付けケースに入れて使うことを考えて比較的安価なこのモデルを購入しました。

AREA M.2 NVMe SSD 外付けケース

USB3.1 Gen2に対応したM.2 NVMe SSD用の外付けケースです。NVMeのSSDは熱を持つという話を聞いていたので、ヒートシンクが付いているものを選びました。USB3.1 Gen2で転送できるのもポイントです。現状でのUSBの規格では、次の様に転送速度が違ってきます。

| 旧 |

| 新 |

| 速度 |

この表でのUSB3.2 Gen 2×2の規格のSSDケースが本当は望ましいんでしょうけど、2019年12月現在では見当たらなかったので、多く出回っている「USB3.1 Gen2」という10Gbps転送に対応した外付けケースを買うことにしました。

ちなみに10Gbpsということは、単純計算で(10x1024x1024x1024)/(8x1024x1024)=1280MB/sとなるはずなので、今回購入したSSDでさえ性能の半分くらいしか出ません。なので、3500MB/sクラスの速いSSDの購入を見送ることにしました。

USB3.1 Gen2対応のUSB-Cケーブル

USB3.1 Gen2の速度10Gbpsを出す為には、勿論その規格に対応したケーブルが必要です。上で紹介したSSDケースにはUSB-A→USB-Cケーブルしか付属していなかったので、Mac mini用にUSB-C→USB-Cのケーブルを買い足しました。

結論から言います。このメーカーのケーブルは安定しなかったです。規格上は一緒だろと思って価格の低い安物ケーブルを選んだのが失敗でした。

今はcheeroのケーブルで安定して動作しています。

<p>

</p>

<div class="kaerebalink-powered-date">

posted with <a href="http://jun3010.me/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">ポチポチ</a>

</div>

</div>

<div class="kaerebalink-link1">

<div class="shoplinkamazon">

<a href="https://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Anker PowerLine II USB-C &tag=jun3010me-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a>

</div>

<div class="shoplinkrakuten">

<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/10ef1d94.c90f9829.10ef1d95.53606a39/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FAnker PowerLine II USB-C %2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天市場</a>

</div>

<div class="shoplinkyahoo">

<a href="https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3040825&pid=884909937&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DAnker PowerLine II USB-C ;vcptn=kaereba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yahooショッピング<figure><img decoding="async" loading="lazy" style="display: none !important;" src="//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3040825&pid=884909937" width="1" height="1" border="0" /></figure></a>

</div>

</div>

</div>

<div class="booklink-footer">

</div>

組み立ての様子

では実際に組み立てていきます。

ケース本体の側面パーツをスライドすると、上のヒートシンクが外れて、SSDをセットできるようになっています。この写真ではネジ止めしていますが、ネジ止め不要のSSD固定部品もあるので、ドライバーを使わずに作業することも可能です。

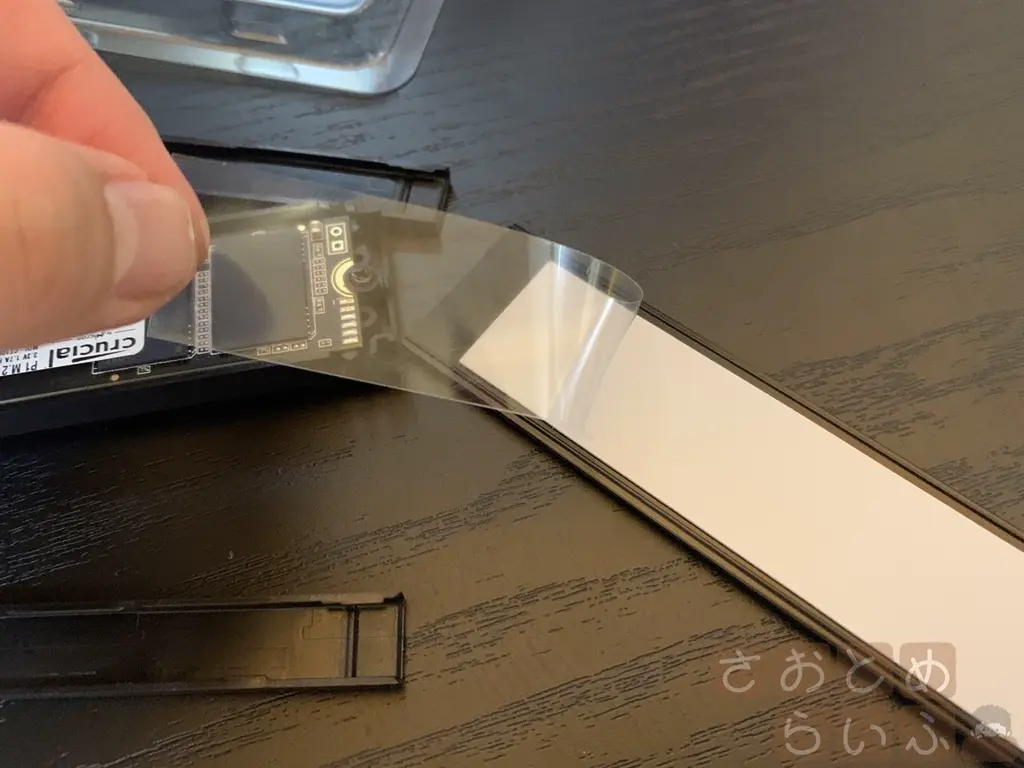

ヒートシンクの裏と、SSD装着側に放熱シートが貼ってあるので、表面のビニールを剥がします。熱を心配される方は、ここにCPUグリスを少し塗っても良いと思います。

あとは最初と同じようにはめていくだけです。これで作業完了です。実際の大きさがイメージし辛いと思うので、定規で計ってみました。10.5cmですよ。本当に小さい。

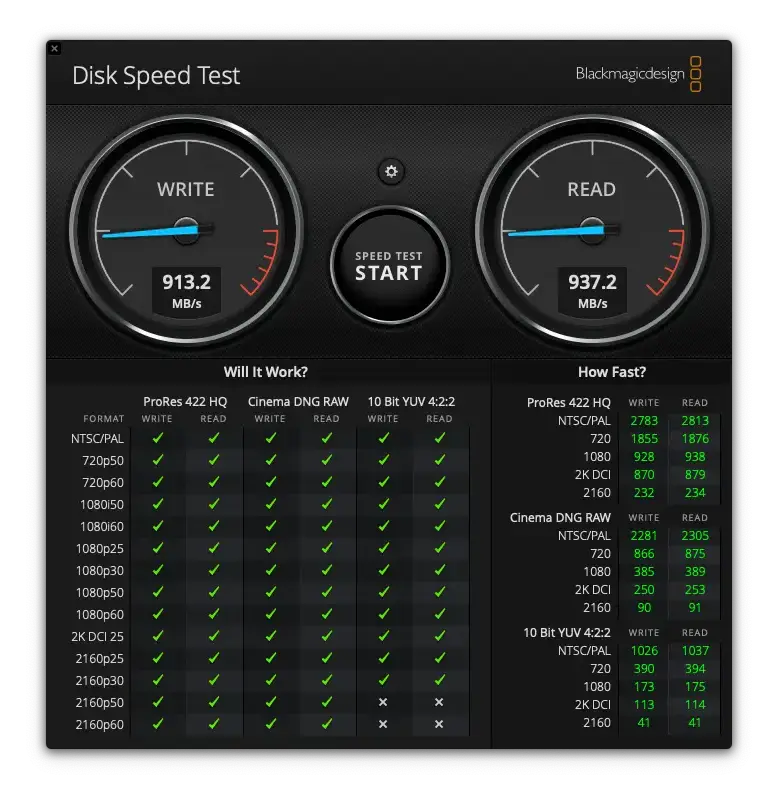

速度の計測結果

Mac miniに接続してフォーマットした後に速度を測ってみました。900M/sほど出ています。理論値が1280M/sだったので、ほぼほぼ性能が引き出せていると思います。これなら写真のライブラリや仮想マシンのストレージなど、容量が膨らんだとしてもなるべく速いストレージに置いておきたいファイルも躊躇することなく保存していけます。

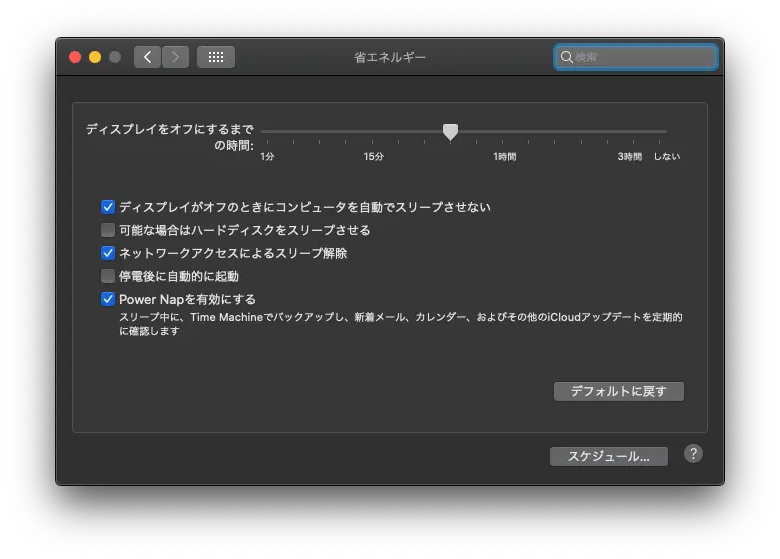

ただし、常時接続して使うとなると、少し本体の電源周りの設定を変える必要が出てきます。

スリープ復帰時には認識しない

このSSDを購入したのは12月10日なんですが、それからしばらくの間、「安定して使えないな」とずっと悩んでいました。

原因は、スリープ状態から復帰すると外付けSSDを認識しなくなるという仕様でした。これはMacにもWindowsにも言える問題で、他社製外付けSSDケースの注意書きにもよく記載されているものでした。

それも知らずに仮想マシンのストレージを外付けSSD上に置いて使っていたことで、朝スリープから解除すると仮想のWindowsがフリーズしていたり、そもそもFinderからの応答が無かったりしていました。

常にシステムが使うようなファイルを置くならスリープしないように設定する必要があります。それかもう、普段はケーブルを外しておいて、使う時にだけ挿す。

僕はMac miniの容量を増やしたいっていう考えがあったので、スリープしないように設定しました。使わない時はディスプレイの電源を切るようにしています。

感想

省電力にしてしまうとSSDがそもそも使えなくなるという仕様の問題をスリープさせないことで対応しましたが、それでも容量が1TB一気に増えたのは快感でした。

今回みたいな組み立てが苦手な方は、ポータブルSSDを購入した方が無難だとは思います。

<p>

</p>

<div class="kaerebalink-powered-date">

posted with <a href="http://jun3010.me/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">ポチポチ</a>

</div>

</div>

<div class="kaerebalink-link1">

<div class="shoplinkamazon">

<a href="https://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=SanDisk ポータブルSSD 1TB&tag=jun3010me-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a>

</div>

<div class="shoplinkrakuten">

<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/10ef1d94.c90f9829.10ef1d95.53606a39/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FSanDisk ポータブルSSD 1TB%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天市場</a>

</div>

<div class="shoplinkyahoo">

<a href="https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3040825&pid=884909937&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DSanDisk ポータブルSSD 1TB;vcptn=kaereba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yahooショッピング<figure><img decoding="async" loading="lazy" style="display: none !important;" src="//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3040825&pid=884909937" width="1" height="1" border="0" /></figure></a>

</div>

</div>

</div>

<div class="booklink-footer">

</div>

でも、ポータブルSSDは速度が550MB/sだったりと、2.5インチSSDくらいの性能が上限だったりします。

今回購入した内容であれば、2倍の速度で読み書きできると思ったので、僕はこっちの組み合わせで購入して組み立てることにしました。あとは使わなくなったら自作マシン用SSDとして生まれ変わらせることも出来るので、パーツの流動性をも考えた結果です。

値段はほぼ変わらないと思います。

USBの規格が進化してくれたおかげで、そこそこ速いストレージを簡単に増設できるようになりました。容量にお困りの方は是非参考になさってください。

<p>

</p>

<div class="kaerebalink-powered-date">

posted with <a href="http://jun3010.me/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">ポチポチ</a>

</div>

</div>

<div class="kaerebalink-link1">

<div class="shoplinkamazon">

<a href="https://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Crucial SSD M.2 1000GB&tag=jun3010me-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a>

</div>

<div class="shoplinkrakuten">

<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/10ef1d94.c90f9829.10ef1d95.53606a39/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FCrucial SSD M.2 1000GB%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天市場</a>

</div>

<div class="shoplinkyahoo">

<a href="https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3040825&pid=884909937&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DCrucial SSD M.2 1000GB;vcptn=kaereba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yahooショッピング<figure><img decoding="async" loading="lazy" style="display: none !important;" src="//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3040825&pid=884909937" width="1" height="1" border="0" /></figure></a>

</div>

</div>

</div>

<div class="booklink-footer">

</div>

<p>

</p>

<div class="kaerebalink-powered-date">

posted with <a href="http://jun3010.me/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">ポチポチ</a>

</div>

</div>

<div class="kaerebalink-link1">

<div class="shoplinkamazon">

<a href="https://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=AREA M.2 NVMe SSD 外付けケース&tag=jun3010me-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a>

</div>

<div class="shoplinkrakuten">

<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/10ef1d94.c90f9829.10ef1d95.53606a39/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FAREA M.2 NVMe SSD 外付けケース%2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天市場</a>

</div>

<div class="shoplinkyahoo">

<a href="https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3040825&pid=884909937&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DAREA M.2 NVMe SSD 外付けケース;vcptn=kaereba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yahooショッピング<figure><img decoding="async" loading="lazy" style="display: none !important;" src="//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3040825&pid=884909937" width="1" height="1" border="0" /></figure></a>

</div>

</div>

</div>

<div class="booklink-footer">

</div>

<p>

</p>

<div class="kaerebalink-powered-date">

posted with <a href="http://jun3010.me/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">ポチポチ</a>

</div>

</div>

<div class="kaerebalink-link1">

<div class="shoplinkamazon">

<a href="https://www.amazon.co.jp/gp/search?keywords=Anker PowerLine II USB-C &tag=jun3010me-22" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amazon</a>

</div>

<div class="shoplinkrakuten">

<a href="https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/10ef1d94.c90f9829.10ef1d95.53606a39/?pc=https%3A%2F%2Fsearch.rakuten.co.jp%2Fsearch%2Fmall%2FAnker PowerLine II USB-C %2F-%2Ff.1-p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2%3Fx%3D0%26scid%3Daf_ich_link_urltxt%26m%3Dhttp%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">楽天市場</a>

</div>

<div class="shoplinkyahoo">

<a href="https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3040825&pid=884909937&vc_url=http%3A%2F%2Fsearch.shopping.yahoo.co.jp%2Fsearch%3Fp%3DAnker PowerLine II USB-C ;vcptn=kaereba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yahooショッピング<figure><img decoding="async" loading="lazy" style="display: none !important;" src="//ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=3040825&pid=884909937" width="1" height="1" border="0" /></figure></a>

</div>

</div>

</div>

<div class="booklink-footer">

</div>

- POSTS

- POSTS